- 1.08 MB

- 2022-04-29 14:35:49 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

'儿科常见病毒性疾病及抗病毒药物

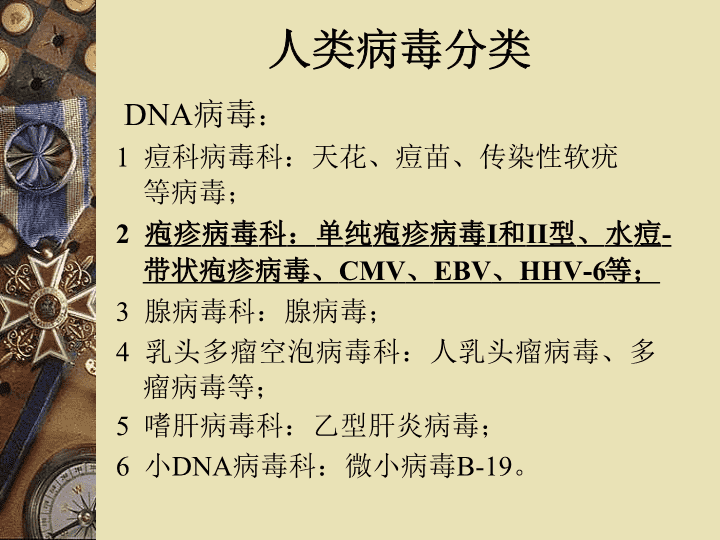

人类病毒分类DNA病毒:1痘科病毒科:天花、痘苗、传染性软疣等病毒;2疱疹病毒科:单纯疱疹病毒I和II型、水痘-带状疱疹病毒、CMV、EBV、HHV-6等;3腺病毒科:腺病毒;4乳头多瘤空泡病毒科:人乳头瘤病毒、多瘤病毒等;5嗜肝病毒科:乙型肝炎病毒;6小DNA病毒科:微小病毒B-19。

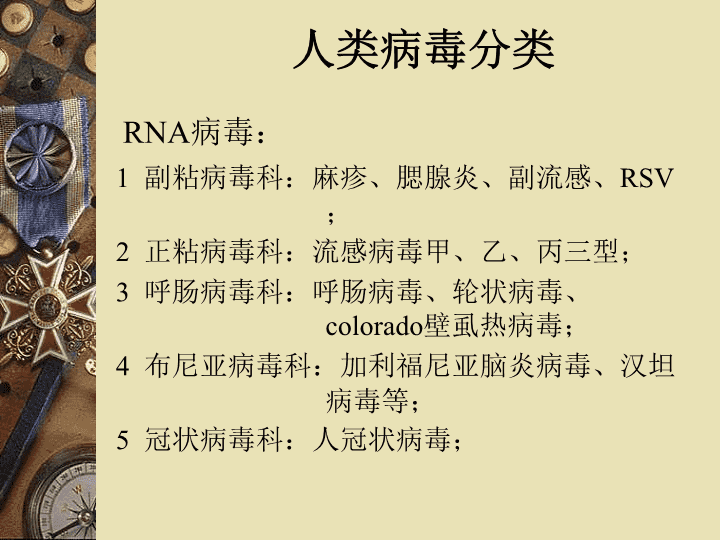

人类病毒分类RNA病毒:1副粘病毒科:麻疹、腮腺炎、副流感、RSV;2正粘病毒科:流感病毒甲、乙、丙三型;3呼肠病毒科:呼肠病毒、轮状病毒、colorado壁虱热病毒;4布尼亚病毒科:加利福尼亚脑炎病毒、汉坦病毒等;5冠状病毒科:人冠状病毒;

抗病毒药物的化学分类1核苷类:碘苷、环胞苷、阿糖胞苷、阿糖腺苷、三氮唑核苷、三氟尿苷、齐多夫定。在病毒核酸复制过程中作为假底物(核苷)竟争性的与酶结合,同时掺入子代病毒DNA或RNA链中,使其合成中断。三氮唑核苷:单磷酸次黄嘌呤核苷酸脱氢酶抑制剂,能阻碍病毒核酸的合成,是广谱抗病毒药物,对DNA和RNA病毒均有效,如:RSV、流感、单纯疱疹病毒。

抗病毒药物的化学分类2开环核苷类:阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦、贲昔洛韦、更昔洛韦、西多福韦、拉米呋啶、齐多夫定、司他夫定、saqunavir、ritonavir、奈非那韦等。阿昔洛韦:在体内转化为三磷酸化合物,干扰病毒DNA聚合酶,抑制病毒DNA复制。对疱疹类病毒(单纯疱疹病毒I、II型、水痘一带状疱疹病毒)有效。更昔洛韦:与阿昔洛韦机理相似,但其三磷酸化合物在CMV感染细胞内的浓度比非感染细胞高10倍,在感染细胞内的浓度也比阿昔洛韦高10倍。对单纯疱疹病毒II型和CMV的作用强于阿昔洛韦。

抗病毒药物的化学分类3非核苷类药物:金刚烷胺、金刚乙胺、膦甲酸盐、甲红硫脲、吗啉胍、扎那米韦、奥司他韦、帕拉米韦、依非韦伦、扎西他滨。膦甲酸钠:抑制病毒DNA聚合酶,对疱疹病毒I,II型、CMV、乙肝病毒、EB病毒有效。金刚烷胺:抗甲型流感病毒表面M2受体蛋白,阻止病毒颗粒进入细胞并阻止病毒在宿主细胞间转移,兼有预防和治疗作用。仅对甲型流感病毒有抑制作用。扎那米韦、奥司他韦:神经氨酸酶抑制剂。对甲、乙型流感病毒均有抑制作用。

抗病毒药物的化学分类4生物类:干扰素、转移因子、白介素-2。干扰素能诱导正常细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒mRNA信息的传递,诱导产生蛋白激酶及2’5’寡腺苷合成酶,降解病毒RNA,使病毒蛋白合成减少。5多糖类:香茹多糖、葡聚糖、苷露聚糖。

抗病毒药物的作用机制分类1抗DNA病毒:碘苷、阿糖胞苷、阿糖腺苷、三氟尿苷、磷甲酸盐、阿昔洛韦、代昔洛韦、泛昔洛韦、贲昔洛韦、更昔洛韦、西多福韦、拉米呋啶、齐多夫定、司他夫定、saounavir、茚地那韦、ritonavir、奈非那韦。2抗RNA病毒:甲红硫脲、吗啉胍。3广谱抗(RNA、DNA)病毒药:三氮唑核苷

抗病毒药物的作用机理抑制病毒酶:抑制单磷酸次黄嘌呤核苷酸脱氢酶;病毒DNA多聚酶;神经氨酸酶;核糖核酸还原酶-M2;HIV逆转录酶;HIV蛋白酶。

抗病毒药物的作用机理1干扰病毒吸咐2破坏病毒穿入或脱壳3抑制病毒核酸复制4抑制病毒的装配与释放5抑制病毒蛋白质的合成

抗病毒药物在儿科的应用1流感的预防和治疗2RSV感染的治疗3水痘-带状疱疹(VZV)、单纯疱疹病毒(HSV)感染的治疗EB病毒感染的治疗4CMV感染的治疗

流感的预防和治疗1金刚烷胺和金刚乙胺:主要通过干扰病毒M2蛋白跨膜区的功能而阻止病毒穿入细胞和脱去衣壳。易产生耐药。2神经氨酸酶(neuraminidase,NA)抑制剂:NA帮助新合成的病毒颗粒与感染细胞脱离,并促使其通过黏液在呼吸道中扩散。对神经氨酸酶的抑制将限制流感病毒的聚集和扩散。因此神经氨酸酶抑制剂一直是流感防治研究中的活跃领域。

神经氨酸酶抑制剂扎那米伟(ZANAMIVIR):是第一个批准上市的NA抑制剂,1999年由葛兰素公司推向市场,商品名为Relenza。用于甲、乙型流感的预防和治疗。该药不但能有效的抑制流感病毒的复制和传播,迅速缓解感冒症状,还具有很好的预防作用,毒副作用小。扎那米伟口服吸收差,因此只能局部给药。途径为鼻腔滴液或口腔吸入,每次吸入5mg,每日两次,间隔12小时给予,连用5天。

神经氨酸酶抑制剂奥司他韦(达菲)(Oseltamivir):第二种防治流感的NA抑制剂,抗病毒活性比扎那米伟高。可以抑制病毒扩散、降低病毒滴度、明显缓解流感症状、缩短病程并能降低炎性细胞因子的水平。用法及用量:每次口服75mg,一日两次,连服5天。预防用药,每日口服75mg,连用5天以上。

RSV感染的治疗1三氮唑核苷:是目前唯一有效的抗RSV药物。以20-60mg/ml雾化间断吸入,4-18小时/天,疗程3-7天,可缓解症状。2人源RSV单克隆抗体(Palivizumab):能中和病毒表面F糖蛋白,阻止病毒融入细胞。15mg/kg/月,连用5次,作为预防用药,可降低病毒效价并明显降低RSV感染率及住院率,显著缩短住院时间。

3干扰素:具有抗病毒和调节免疫作用,注射、雾化、滴鼻途径给药,均有良好效果。α-干扰素50万IU/次肌注,连用5-7次,可有效改善临床症状。干扰素-γ免疫调节功能较强,是α-干扰素的100-1000倍。3-5万IU/kg/d肌注,连用3天,可显著缓解临床症状和体征;3-5万IU/次雾化吸入,bid,连用7天,可阻止RSV感染的扩散,促进症状缓解,具有抗感染、调节免疫的双重效应。且雾化吸入局部药物浓度高、起效快、副作用小。

4激素:激素的使用一直是一个有争议的问题。大量研究表明,无论口服、注射还是吸入给药,对防治严重RSV感染、预防哮喘、缓解症状、缩短住院时间等均无显著效果,而且会导致病毒清除的延迟,因此不建议常规使用。在RSV感染引起的急性哮喘发作上,雾化吸入激素有较好的效果。可联合用药如加用Palivizumab治疗,既能大大降低肺损伤的程度,又可清除病毒,是一种很有前途的治疗方法。

VZV、HSV、EBV感染的治疗1阿昔洛韦:在体内经病毒胸苷激酶和细胞激酶转变成三磷酸型而活化,竟争性抑制病毒DNA多聚酶。口服利用率低。口服80mg/kg天,小于800mg,qid*5天,用于治疗水痘。静滴30mg/kg*day,tid*14-21天,治疗HSV脑炎。2更昔洛伟:诱导治疗为5mg/kg,ql2h*2周。维持治疗为10mg/kg,1周3次*3个月。治疗EBV效果很好,3天即可退热。10mg/kg.d,10天1疗程。

1更昔洛韦:竟争性抑制病毒DNA多聚酶,在感染细胞内的浓度比正常细胞高10倍,并能在细胞内持续数天。在感染细胞内的浓度比阿昔洛韦高10倍。几乎不在体内代谢,90%从尿排出,肾损害者应减量,对其他脏器毒副作用小。用药方案:是目前唯一治疗CMV最有效的药物。口服吸收差,所以需静脉用药。诱导治疗为5mg/kg,ql2h*2周;维持治疗为10mg/kg,1周3次*3个月。CMV感染的治疗

CMV感染的治疗2膦甲酸钠:抑制病毒DNA多聚酶。由于30%的药物沉积于骨、牙和软骨中,又因有肾毒性,故仅在GCV应用中疾病仍然进展时,可单用膦甲酸钠或与GCV联用。诱导治疗为60mg/kg,q8h*2-3周,维持治疗为90-120mg/kg,qd*7-10天。已发现耐药毒株。

抗病毒药物的毒副作用全身应用毒性大,只限于局部外用的:碘苷、三氟尿苷、环胞苷;阿糖胞苷、阿糖腺苷有致畸、致癌可能;三氮唑核苷可致畸,无致癌作用;阿昔洛韦的致畸作用不明显;更昔洛韦的毒性主要为骨髓抑制。

谢谢

心律失常诊断思路

一、床边诊断:临床上只要充分利用与发挥听诊的作用,参照体检、ECG、,对绝大多数的心律失常能够作出初步诊断。

(一)整齐的心律:心率正常者:绝大多数为窦性心律,少数为Ⅰ0AVB或房速伴2:1传导阻滞,房扑4:1传导,交界处心律心率过速者:以窦速最常见,其次是异位性心动过速,最少见的是房扑2:1传导心率过缓者:窦缓Ⅱ0AVB或Ⅲ0AVB;2:1窦房阻滞,连接处心律

(二)不整齐的心律:心率正常者:主要是过早搏动,窦不齐,慢速型房颤,AVB文氏型心率过速者:房颤多见,窦速伴早搏,房速、房扑有不规则传导心率过缓者:窦缓并窦不齐Ⅱ0AVB不规则传导

二、心律失常监测的意义:频率比=(迷走N/交感N)×S60-10次/min当心肌缺血时,使心肌静止电位下降,如果继续下降至-60mv时,所有快通道均关闭,当心率慢到一定程度回出现室性快速型心律失常如果心率快时,会出现分层传导,易折返

颈交感N链占优势时易发生室性快速型心律失常Ruken`s试验公式:应激→交感N↑→内源性儿茶酚胺↑→CAMP/CGMP比值↑→慢性通道开放→折返故心率应控制在60-100次/min为宜

心律性质:危重病人不存在生理性早搏,但有良性和恶性早搏区分。是否有血流动力学障碍来判断SVI=SV/BSA如果下降>30%为不良征象

Han`s提出:易损指数:易室颤=前周期*QT/偶联间期良性<1.1恶性>1.11.2~1.4室颤易导>1.4室颤室早分级:Lown`s>Ⅲ级RonT,ronp:快心率时RonT不易室颤、室速如果慢心率时RonT易室、室颤如果低K,Q-T延长QTc=QT/√R-R≥0.42易室颤、室速

缓慢性心律失常:窦缓→窦房阻滞45~60次/min为高频性窦缓<45次/min为低频性窦缓:经常合并窦房阻滞、窦缓→慢通道开放易诱发快速型心律失常,易折返,停搏3秒以上应安装起搏器

电-机械分离:心电图与心音图同步监护,正常人Q-T<QS2当Q-T>QS2即为电-机械早期分离。当ECG中:RⅠ+RⅡ+RAVL+RAVF+RV1-6∑R<42mm伴QT延长,T倒为电-机械分离

恒速型室速120~160次/min75%转为室颤,加速型室速100%转为室颤预激合并快速房颤Ⅱ0~Ⅲ0AVB电生理不稳定AMI心肌层有碎裂电现象,局部呈室颤,而外膜仍为梗塞图形病窦,三束支传导阻滞

预后指数:PI=PWP×PEP/LVEF值越高预后越差。正常值≤3

三、心律失常诊断技术进展:心电图应用技术:时间容量扩大:存储式心电图电脑记录回放,HolterECG可达72小时全信息记录窨空间容量的扩大:体表电位图,心表电位图、心内膜电位图—用36~200个电极,心室晚电位图提示折返激动精确度提高:希氏束电图、高频宽带心电图,正交心电图、遥测心电图

运动负荷心电图:运动后早搏增多,提示病理性冠心病易诱发复杂性心律失常食道心电图:心房起搏,诱发和终止心动过速,观察房室关系临床电生理检查:插入多极导管,频率其搏程序刺激,心内膜标测对复杂心律失常的定性、定位和治疗取得重大进展

四、病理性室性早搏的识别和治疗病理性早搏是取决于基础心脏病的状况,心脏病变、冠脉多支病变决定其预后。

(一)有病理意义的室早:室早:QRS波有切迹,>0.16s,振幅≤10mm。T波与主波方向一致,T波变深尖倒置;升降支对称室早级数在louwn`s三级以上,即多源、多形或串成对出现,RonT,RonP为危险信号

舒张早期指数PI=R-R`/Q-T<1,舒张晚期室早指数PI=R-R`/Q-T>1.6,联律不固定。室性早搏伴阿斯综合征发作,或者Ⅲ0AVB伴室性早搏、隐匿性室早。房早连接处早搏并存者均提示器质性病变。室早呈qR或QR对AMI早期诊断有重要参考价值,AMI经Holter连续6~12小时观察>20次/小时仍有高度猝死危险

左室受累为主(冠心、高心)。室早多来自左心室而且早搏发生在ECG有ST-T改变和Q-T延长者服用洋地黄期间新出现的室早或低K时出现早搏者室性并行心律,室早后几个窦性心动出现继发性P-ST-T改变者

(二)治疗原则:二尖瓣脱垂、心肌肥厚有儿茶酚胺上升所致室早,用β-受体阻滞剂如美多心安、氨酰心安、索他洛尔一般采用胺碘酮、双异丙吡胺、利多卡因、奎尼丁、慢心律、溴苄胺、普鲁卡因酰胺及心律平等

手术治疗:药物无效并室速者,可电生理检查起搏点和折返途径,然后作心内膜切除术,心内膜环形切除术成功率达90%以上,特别有室壁病导管电灼:损伤小,心内膜标测室早点。然后电极导管发电130~240瓦秒,或射频消融埋藏自动除颤器,智能电脑抗心律失常起搏器

五、心动过速诊治近况:其发生机理以异位起搏点自律性增高(4位相斜率增加)、异常触发活动以晚电位,振荡电位多见以及冲动折返和环形运动

体表ECG对阵发性心动过速诊断正确率达70~80%,折返性室上速(PSVT)。最常见的是房室折返性心动过速(AVNRT)约占60%,其次是房室反复性心动过速(AVRT)约占30%,AVNRT的P波是逆行型,AVRT的P波形态取决于通路。

Ⅰ型房性阵发性心动过速是短阵不规则,反复发作,多数1:1下传。Ⅱ型阵发性房速系慢性房速,房颤前奏。Ⅲ型阵发性房速系长阵性,快速>160次/分,绝对规则,非阵发性房速似窦律,多源性房速为P`-R不等,P`-P`不等不同形态P`波

阵发性室性心动过速:恒速型室速120~160次/分,75%转为室颤。加速型室速100%转为室颤减速型预后良好,几乎不发生室颤非阵发性室速并行收缩性室速,双重性室速,反复型室速应该细查病因

阵发性室速诊断的特异性指标,但不敏感;房室分离(脱节)仅占50%,心率>160次/分,不易辨认。QRS波正常的和室性融合波仅12%,而敏感性高而不特异性的指标如原无束支阻滞者QRS>0.14``,电轴>-300,左束支阻滞型QS波一致性等

治疗原则:利多卡因、普鲁卡因酰胺、索他洛尔、胺碘酮、溴苄胺、心律平、电除颤、抗心律失常起搏器以及手术治疗

TheEnd!'

您可能关注的文档

- 最新儿科关联销售(2)课件PPT.ppt

- 最新儿科一般护理ppt课件课件PPT.ppt

- 最新儒家文化与中医课件PPT.ppt

- 最新儿科呼吸道传染病的防治课件PPT.ppt

- 最新儿科呼吸支持现状和趋势PPT课件课件PPT.ppt

- 最新儿科学第八版教材配套课件吉兰巴雷综合征课件PPT.ppt

- 最新儿科急诊诊疗规范规范课件PPT.ppt

- 最新儿科急诊腹部超声课件PPT.ppt

- 最新儿科常见皮疹疾病课件PPT.ppt

- 最新儿科泌尿系统疾病课件PPT.ppt

- 最新儿科教学查房结核性脑膜炎课件PPT.ppt

- 最新儿科护理学课件第三章住院患儿的护理(1)课件PPT.ppt

- 最新儿科感染性休克诊治进展(1)课件PPT.ppt

- 最新儿科罕见病症的辩证施护课件PPT.ppt

- 最新儿科知识集锦ppt课件PPT.ppt

- 最新儿科病史与体格检查课件PPT.ppt

- 最新儿科诊法特点课件PPT.ppt

- 最新儿科诊疗的临床思维(1)课件PPT.ppt